近年、ChatGPTに代表される生成AIの登場で、AI(人工知能)はぐっと身近な存在になり、ビジネスや私たちの生活も変わり始めています

世界中でAIを積極的に取り入れる動きが加速していますが、先日発表された総務省の「令和6年版 情報通信白書」からは、日本企業におけるAIの利用が、国際的に見てまだ少ないという「残念な現実」が明らかになりました

この日本のAI活用における遅れは、今後の国際競争力や経済成長に影響を与えかねない、と少し心配しています

今回は、総務省の白書から読み取れる日本企業のAI利用の現状と課題を深掘りしてみます

そして、なぜ日本でAI活用が進まないのか、その背景を探りながら、私たちがこの状況をどう捉え、未来に向けてどんな視点を持つべきかを考えていきたいと思います

総務省白書が示す日本のAI利用の「現実」

総務省の「令和6年版 情報通信白書」は、企業における情報通信技術の利用状況に関する最新のデータをまとめています

この白書を見ると、日本企業のAI利用がまだ限定的であることが明確に示されています

企業のAI導入率の国際比較

白書によると、AIを導入している企業の割合は、主要国の中で日本が最も低い水準にとどまっています

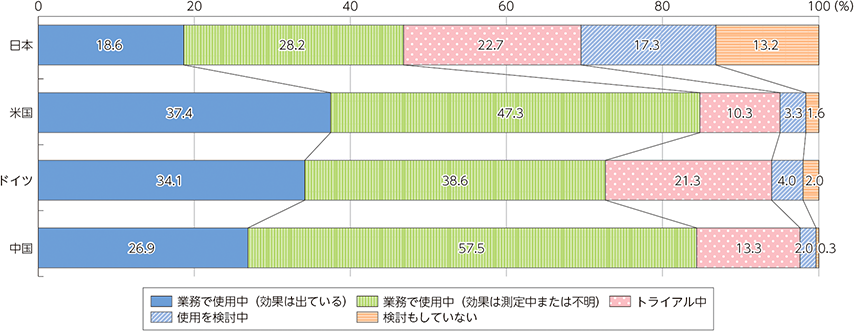

業務における生成AIの活用状況(メールや議事録、資料作成等の補助) (総務省 白書より)

この数字を見ると、英国や米国が約7~8割の企業で業務に使用しているのに対し、日本は約5割弱に過ぎないことが分かります

これは、業務効率化や新しい事業を生み出すという点で、他国に先行を許している状況です

導入しているAIの種類と目的

白書では、導入しているAIの種類や利用目的についても分析しています

導入されているAIとしては、主に「画像認識・音声認識」や「対話型AI(チャットボット)」、そして「データ分析」といったものが挙げられています

利用目的の傾向

AIの導入目的としては、「業務効率化・コスト削減」が最も多く、次いで「生産性向上」となっています

一方で、「新規事業・サービス創出」や「顧客体験の向上」といった、AIが本当に力を発揮するような戦略的な利用は、まだ限定的だと読み取れるかもしれません

なぜ日本はAI利用が少ないのか?

では、なぜ日本企業ではAIの導入が進みにくいのでしょうか

総務省の白書が指摘する要因と、日頃から技術の導入に携わる中で私が感じる現場の課題を解説します

人材不足とスキルギャップ

総務省の白書も、AI導入の課題として「AIに関する知識・スキルを持つ人材の不足」を挙げています

これは、本当に多くの現場で実感することです

専門人材の不足

AIエンジニアの不足: AIモデルの開発や実装ができるエンジニアが圧倒的に足りていません

データサイエンティストの不足

AIに学習させるためのデータを分析・整形できるデータサイエンティストも不足しています

ビジネスとAIの橋渡し役の不足

ビジネスの課題をAIで解決できる形に落とし込み、AIの成果をビジネスに繋げられる人材(AIプランナーやAIディレクターなど)も希少です

こうした分野では、技術だけでなく、ビジネスへの深い理解が求められるため、常に学習とスキルのアップデートが求められます

スキル再習得(リスキリング)の遅れ

既存の従業員がAI関連のスキルを学ぶ「リスキリング」の取り組みも、他国に比べて遅れていると言われています

これにより、AIを導入しても使いこなせなかったり、導入後の運用・改善が思うように進まなかったりする問題も発生しているようです

組織文化と意識の壁

白書では直接的な表現はありませんが、AI導入の課題として「費用対効果が不明瞭」といった点が挙げられています

これは「投資対効果が見えにくいから踏み切れない」という、組織の文化や意識の壁と深く関連していると考えています

新技術への抵抗感

「前例がないから」という思考

新しい技術導入にはリスクも伴うため、「前例がない」「失敗したらどうする」という保守的な考えが強く、なかなか新しい取り組みに踏み切れない企業が多いのかもしれません

トップ層の理解不足

経営層がAIの可能性や戦略的価値を十分に理解しておらず、大規模な投資に踏み切れないケースや、短期的な費用対効果ばかりを重視してしまうケースが見られます

既存業務への固執

現場レベルでも、「今までのやり方で十分」「AIを導入しても、かえって手間が増えるのでは」といった抵抗感があり、新しいツールや仕組みへの適応に消極的な従業員も存在するようです

データ活用の課題

AIは「データの塊」です

AIの性能は、学習させるデータの質と量に大きく依存しますが、日本企業にはデータ活用の課題も多く見られます

データのサイロ化と質の問題

データの分断: 企業内で部署ごとにデータが分断され、横断的に活用できない「データのサイロ化」が進んでいるケースが多いです

データの品質

AI学習に適した形にデータが整理されていなかったり、欠損値が多かったりするなど、データの品質に課題があることも少なくありません

法規制・セキュリティへの懸念: 個人情報保護や機密データの取り扱いなど、厳しい法規制やセキュリティ上の懸念から、AI活用に慎重になる企業も多いようです

日本がAI活用を進めるために

日本がAI活用で国際的な競争力を維持・向上していくためには、これらの課題を乗り越え、AIを積極的に取り入れていく必要があります

私たち一人ひとりができることも、きっとあるはずです。

企業が取り組むべきこと

経営戦略へのAI統合

トップダウンでの推進: 経営層がAIの重要性を理解し、明確なビジョンを持って全社的にAI導入を推進することが不可欠です

AI人材の育成と確保

社内でのリスキリング支援や、外部からの専門人材の積極的な採用、育成に投資すべきだと考えられます

データ基盤の整備

散在するデータを統合し、AIが活用しやすい形で整備する「データ基盤」の構築が急務です

身につけるべき視点

これからの社会で活躍していく皆さんは、この状況をどう捉え、どんな準備をすれば良いでしょうか

いくつかヒントがあると思います

(1) 「AIリテラシー」の習得

AIの基礎知識

AIが「何ができるか」「何ができないか」といった基本的な知識を身につけましょう

プログラミングができなくても、AIツールの使い方や倫理的な問題について学ぶことは、とても役立つはずです

情報収集力

AIに関する最新の技術トレンドや、国内外の活用事例について、常にアンテナを張って情報収集する習慣をつけてみましょう

(2) データサイエンス的思考の養成

データの読み解き: 世の中にあふれるデータを「ただの数字」として見るのではなく、そこから何を読み取れるのか、どう活用できるのか、といったデータサイエンス的な思考力を養うことが大切です

問題解決へのAI活用

目の前の課題に対し、「AIで解決できないか」という視点を持ってアプローチする力を身につけてみましょう

(3) 文理の枠を超えた学習

AIは「文系・理系」の垣根を超えた技術です

技術的な知識だけでなく、AIが社会や経済に与える影響、倫理的な側面、人との共存のあり方など、幅広い視点から学ぶことが求められます

多様な専門性との融合

将来、どんな分野に進むにしても、AIを自分の専門性と掛け合わせることで、新たな価値を生み出すことができるはずです

様々な専門性とIT(AIを含む)の融合で価値を生み出す、そんなロールモデルも増えていますね

【まとめ】AIは「課題」ではなく「未来を創る機会」

総務省の白書が示す日本のAI利用の少なさは、確かに「課題」です

しかし、見方を変えれば、それは「大きな機会」でもあります。

まだAI活用が進んでいない領域が多いということは、それだけAIを活用して新たな価値を生み出す「フロンティア」が広がっているということでもあります

AIを恐れるのではなく、その可能性を理解し、主体的に学び、活用していくことで、日本全体のAI活用を加速させ、社会に貢献できる人材になれると考えます

AIについてさらに深く学び、未来を切り開く一歩を踏み出していきましょう